1년 전보다 680억 예산 더 들어가

○ 출산지원금 늘고 있지만, 출산율은 더 떨어져

지난 14일 육아정책연구소 양미선 연구위원이 발표한 <지역 저출산 정책 현황과 발전 방향>보고서에 따르면 올해 출산지원사업의 예산 규모는 지난해 2600억원에서 3280억원으로 1년 전보다 20.7%가 늘어난 680억원이 증액된 것으로 나타났다.

현재 전체 243곳 지자체 중 224곳에서 출산지원금 지원사업이 추진되고 있는데, 사업예산의 52.1%가 현금 지원으로 진행되고 있다.

국회 보건복지위원회 소속 바른미래당 최도자 의원이 최근 보건복지부로부터 제출받은 ‘2017~2019년 전국 시·군·구 출산지원금 현황’에 따르면 올해 기준으로 첫째 아이만 낳아도 500만원 이상의 출산지원금을 주는 지자체는 700만원을 주는 경북 봉화군을 포함해 7곳이었다.

봉화군의 경우, 첫째 아이 출산지원금을 종전 470만원에서 지난해 700만원까지 늘렸고, 둘째 아이를 낳으면 1000만원, 셋째 아이는 1600만원, 넷째 아이를 낳으면 1900만원을 지원하고 있다.

하지만 봉화군의 연간 출생아 수는 2014년 205명에서 2018년 153명으로 4년째 감소하고 있다. 올해는 상황이 더욱 나빠졌다. 지난 10월까지 출생신고가 된 아이는 118명인데, 이런 추세라면 출생아수는 지난해보다 더 줄어들 것이라는 예측이 나오기 때문이다.

저출산은 집값 상승, 취업대란, 사교육비 증가 등 사회구조적으로 다양한 원인들이 복잡하게 얽힌 결과인데, 출산지원금을 몇백, 몇천만원 준다고 아이를 더 낳지는 않는다. 따라서 출산지원금은 그동안 실효성에 대한 논란이 끊이지 않았던 사업이다.

또한 각 지자체는 공통적으로 셋째 출산에 가장 높은 지원금을 지원하는 것으로 나타났다.

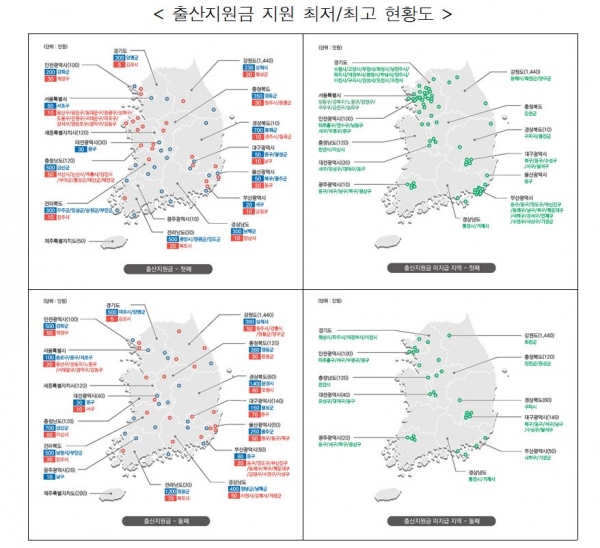

양미선 연구위원의 보고서에 따르면 광역 지자체에서는 최저 30만원~최고 1440만원, 기초 지자체들은 최저 10만원~최고 2600만원의 지원금이 지급되고 있었다.

지난해 우리나라의 합계출산율(한 여성이 평생 낳는 아이의 수)은 0.98명까지 떨어졌다. 경제협력개발기구(OECD)에서 출산율이 가장 낮다. 그런데 올해 합계출산율은 0.8명대로 더 추락할 것이라는 전망도 나온다.

○ 현금지원보다는 정주여건 개선에 투자해야

한 여성이 평생 아이를 채 1명도 낳지 않는 상황에서 셋째 출산에 가장 많은 출산지원금을 준다는 것 자체가 현실에 맞지 않는 보여주기식 행정이라는 말이 나오는 이유다.

그럼에도 대부분의 지자체에서 주요 저출산정책으로 출산지원금을 내세우고 있는데, 그 이유로는 ‘지역주민 선호도 또는 요구’가 85.7%로 가장 많았다. 선심성 정책의 대표적인 사례라고 할 수 있다.

기초·광역 지자체 모두에서 출산지원금 지원사업 추진이 늘고 있는데, 지역 간 금액 편차도 크고, 자녀 출생 순위에 따른 지원 비율도 제각각이다.

또한 출산지원금에 대한 기준도 모호한데, 양 연구위원의 보고서에 따르면 출산지원금에는 육아기본수당, 아기수당 등 출산 시부터 지급되는 현금 등이 포함된다.

출산지원금이나 아동수당 같은 현금은 수십억, 수백억을 지원해도 개인 소비로 소멸된다.

지역 주민의 선호는 높지만, 정작 지자체들은 사업효과에 의문을 표했다. ‘현금지원 저출산 정책이 필요없는 이유’로 사업효과가 낮거나 없다(69.6%), 지자체간 과다 경쟁 지속화(66.0%)를 꼽은 비율이 높다고 위 보고서는 지적하고 있다.

따라서 지역의 출산율을 올리려면 시간과 비용이 들더라도 장기적인 계획을 세워 정주여건 개선에 투자해야 한다.

전문가들도 현금지원은 중앙정부가 통합해서 맡고, 지역에서는 돌봄체계 구축, 의료 및 문화시설 등 아이를 키우기 좋은 환경을 만드는 데 주력하는 역할 구분이 필요하다는 의견이다.